犬の歩行は年齢や筋肉の状態によって変化します。

特にシニア期になると後肢が外側に広がるガニ股の姿勢が目立つようになります。

これは単なる癖ではなく筋肉や骨格のバランスの変化によって起こるものです。

ここではガニ股のメカニズムとその問題、そして整体でできる対応について説明します。

ガニ股の特徴

ガニ股とは立っているときや歩くときに後肢が外側に開いている状態を指します。

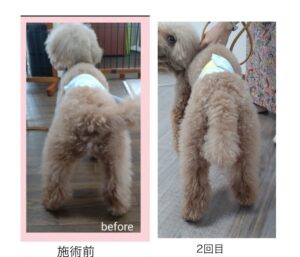

分かりやすくガニ股ですね

■立っているときに膝が広がって見える

■後ろから見た時に左右の後ろ足のパッドの間隔が広い気がする

■歩いていると後肢の動きがロボット歩き

■階段を上がるときに後肢が外側に流れている

■両足飛びする事が多い

■オスワリをすると膝がカパッと大きく開く

こうした姿勢や歩き方はガニ股の可能性があります。

ガニ股に関わる筋肉

ガニ股は「膝が外を向いている」ように見えますが、実際には股関節が外転(+外旋)している状態です。

たいがいつま先も外向いてる

つまり膝の問題ではなく股関節まわりの筋肉バランスの変化によって起こります。

この外転傾向の背景には、内転筋群の伸張、臀筋群の筋力低下、骨盤後傾、パテラなどが関係しています。

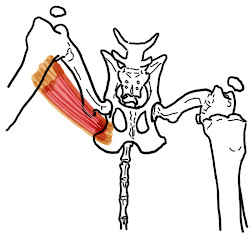

内転筋群の働き

大内転筋、長内転筋、薄筋といった内転筋は、股関節を内に保つ働きをします。

薄筋

大内転筋

シニア犬ではお尻が下がり骨盤が後傾しやすくなります。

その結果内転筋が常に引き伸ばされて弱まり股関節が外に開きやすくなります。

またパテラのワンちゃんは膝蓋骨のズレに伴い太ももの中心線がずれるので膝が外に開いて見えます。

ブログ見てね~!

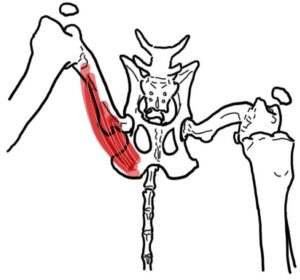

大腿四頭筋の影響

大腿四頭筋(前モモの筋肉)は膝を伸ばす筋肉。

四頭筋は前モモの筋肉

通常は股関節から膝関節にかけてしっかりと伸展方向に力を伝えています。

しかしシニア犬では骨盤が後傾しやすく大腿直筋の起始が後方へ引かれます。

(=距離が長くなってしまっている)

この状態では筋線維が持続的に引き伸ばされた状態が続き力が発揮しにくい状況となります。

さらに大腿四頭筋は股関節屈曲にも関与するため、骨盤後傾によって引き伸ばされた状態が続くと股関節の屈曲もしにくい状況になります。

膝は伸ばしにくく股関節が曲げにくいというなんともバランスの悪い、居心地の悪い状態になるのですが体はこういう状態を嫌います。

結果として現れやすいのがガニ股の姿勢です。

|

詳しく言うと・・・ シニア犬のように骨盤が後傾していると、

からだは楽な方へ引き寄せられます。 これが結果的に見た目にも分かるようなガニ股になっていく。 さらに言えばガニ股にすると重心線がやや広く取れるためバランス保持がしやすいという利点と 膝を使わなくても歩ける、という利点があります。 |

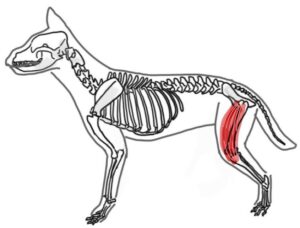

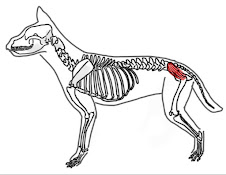

臀筋群の筋の硬さ

殿筋には私が「殿筋三兄弟」と呼んでいる中殿筋、浅殿筋、深殿筋というのがあるのですが

殿筋兄弟の中で一番大きい中殿筋さん

臀筋群は股関節を安定させる働きをします。

また股関節を外転させる筋でもあります。

加齢やパテラなどで後肢の筋力が低下してきたときに酷使されるのがこれら殿筋群。

酷使され硬くなり伸びにくくなった結果、股関節の外転(がに股)という姿勢につながります。

放置するとどうなるか

ガニ股の子は後肢の筋肉を上手に使う事ができません。

・股関節や膝関節にかかる負担の偏り

・歩行の安定性低下と転倒リスク

・ナックリングや後肢の引きずりの併発

・腰や前肢など別の部位への負担

など考えられるでしょう。

一番大きな特徴としては「ガニ股は膝を曲げなくても歩けてしまう」というところです。

これは実践してみれば一発で分かります。

さぁガニ股で歩いてみて!膝を曲げなくても歩けたでしょう?

だから膝を曲げたくないパテラさんは、

・パテラのメカニズムから見てもガニ股になるし

・からだの使い方から見てもガニ股にした方が歩きやすい

というのでガニ股になりがちなわけです。

整体でできること

実はガニ股は整体で改善しやすい姿勢のひとつです。

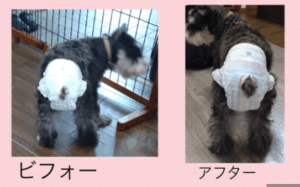

【改善例】

ガニ股は見た目が悪いだけではなく筋力低下にも繋がります。

気になる時は整体を試してみて下さいね!

■その他シニアさんの気になる「滑る」「つまづく」「転ぶ」はコチラ

■階段を嫌がるようになったワンちゃんのお話はコチラ